Per rischio vulcanico si intende il valore di perdite atteso al verificarsi di un’eruzione vulcanica o, più in generale, ad attività connesse a dinamiche di espansione/contrazione di camere magmatiche.

In Italia l’uso del terreno adiacente ai vulcani non ha purtroppo tenuto conto dell’esposizione dei beni e delle persone a questo tipo rischio, sebbene occorra tener conto che non tutte le aree vulcaniche sono ad alto rischio.

La Protezione Civile per semplificare l’assegnazione del livello di rischio nelle aree vulcaniche adotta una classificazione basata sul tempo trascorso dall’ultima eruzione. Con questo tipo di parametro si classificano:

- Vulcani estinti, se l’ultima eruzione risale a più di 10.000 anni fa (es. Salina, Amiata, Vulsini, Cimino etc.)

- Vulcani quiescenti, se l’ultima eruzione è entro i 10.000 anni

- Vulcani attivi, se hanno eruttato negli ultimi anni

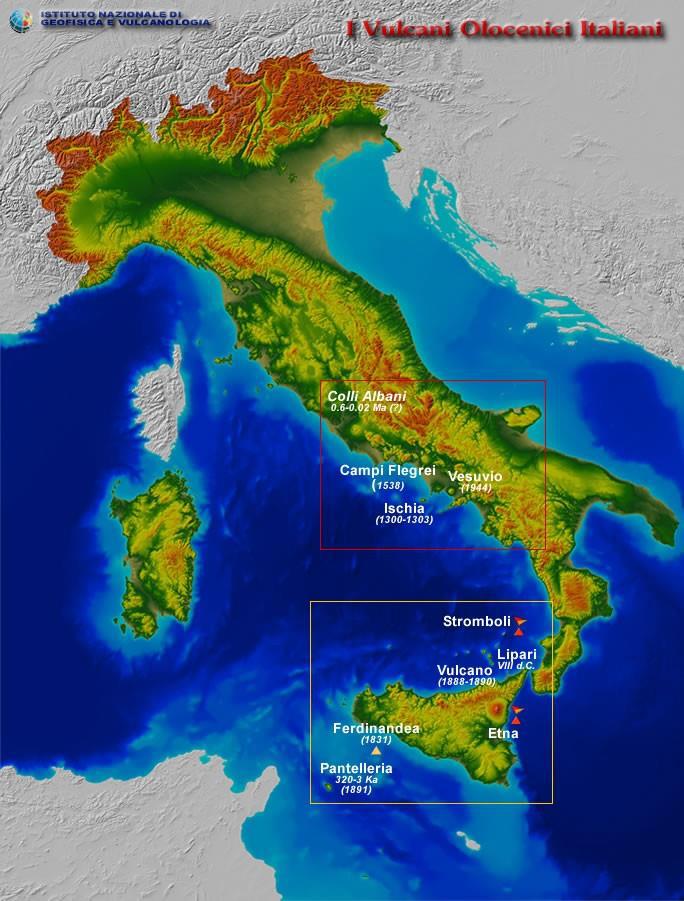

- In conformità a questa suddivisione in Italia si possono riconoscere due vulcani attivi, Etna e Stromboli, e molti vulcani quiescenti quali Vesuvio (ultima eruzione

1944), Pantelleria (1891), Vulcano (1890), Isola Ferdinandea (1831), Campi Flegrei (1538), Ischia (1302) e l’isola di Lipari (VI-VII sec d.C.).

Figura 3: Mappa dei vulcani olocenici presenti nel territorio dell’Italia meridionale. (fonte: INGV, s.d.)

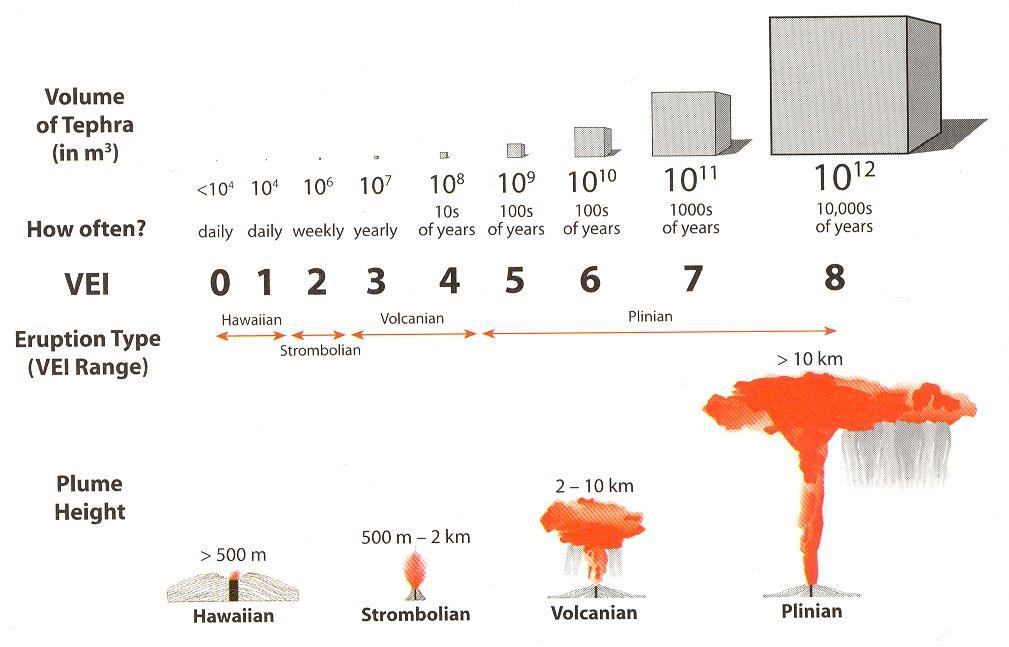

Le eruzioni vulcaniche si caratterizzano in base a vari parametri, uno dei quali è l’Indice di Esplosività Vulcanica (IEV; in inglese Volcanic Explosivity Index – VEI; Newhall et al., 1982). Questo tipo di classificazione definisce un’eruzione in base a differenti caratteristiche, tra le quali la descrizione qualitativa dell’evento, secondo cui un’eruzione può essere effusiva, esplosiva, parossistica etc. Ad esempio, una tipica eruzione effusiva è quella hawaiana visibile anche durante le eruzioni del

corpo vulcanico dell’Etna, che spesso si manifesta con la fuoriuscita e la propagazione di una lenta e prevedibile scia di lava.

Al gruppo delle eruzioni effusive appartiene anche quella di tipo stromboliano, che si distingue dalla precedente in base al volume di materiale espulso.

Nel primo caso il volume di materiale emesso è , la <104 m3, mentre nel secondo caso può raggiungere anche i 105 m3.

Valori maggiori di IEV nell’intervallo 2-3 sono tipicamente associati a vulcani esplosivi carichi di energia meccanica, provocata da un’alta concentrazione di gas volatili, che portano la colonna di ceneri ad altezze fino a circa 15 km.

Le eruzioni più catastrofiche invece sono di tipo da subpliniano a pliniano e ultrapliniano, con colonne di ceneri maggiori di 25 km e con più di 1012 m3 di materiale eruttato. Da considerare che l’eruzione del Vesuvio con maggior probabilità di accadimento è di tipo subpliniano caratterizzata dall’espulsione nella stratosfera di una consistente quantità di ceneri che può comportare anche cambiamenti metereologici più o meno perduranti nel tempo.

Figura 4: Schema riassuntivo dell’IEV (VEI) (fonte: http://www.neiu.edu).).

Un elemento critico è rappresentato dagli eventi associati alle eruzioni vulcaniche quali ad esempio:

- colate di lava; flussi di materiale magmatico misto a gas che scende alle pendici del vulcano;

- bombe e blocchi: frammenti di lava scagliati con forza fuori dalla bocca del vulcano durante un’eruzione esplosiva;

- colate piroclastiche: nubi di particelle solide come pomici, scorie, litici etc. disperse in una fase gassosa composta per la maggior parte da vapore acqueo CO2 e CO che si sviluppano per il collasso della colonna eruttiva o di un duomo di lava;

- emissioni di gas tossici;

- lahar: colate di fango misto a prodotti piroclastici provocate dalla fusione di neve e ghiaccio durante l’eruzione o dall’inondazione provocata dal lago della caldera o ancora dalle piogge vulcaniche che bagnando i pendii pieni di ceneri creano delle valanghe di fango.

A questi si aggiungono anche: frane vulcaniche; maremoti; terremoti e incendi, sebbene i fenomeni più pericolosi e più frequenti siano le colate piroclastiche e le colate di fango.

In questo ambito l’equazione del rischio è funzione di un parametro importante per calcolare il valore della pericolosità, ovvero l’intensità (I, Intensity), espressa in kg/s della massa di magma emessa per unità di tempo. ed è il parametro chiave per calcolare il valore della pericolosità.

Purtroppo per questa tipologia di evento la vulnerabilità è sempre piuttosto elevata, da cui consegue che il rischio assume un valore basso solo nei casi in cui lo siano anche pericolosità (ex. vulcano spento) e/o esposizione (ex. zone non abitate).